青年があの航海を経て見た景色は、以前は遠いものだったんだけど、やがてそれが手の届く距離に近づいたんだねぇ、としんみりしてしまいました。

彼は、自分が成長していく様を自分で理解しつつ、周りにいる人たちとの関係が、最初は小間使いだったような立場から、自分が経験を積むことでだんだん一人前に認められていくという点を、この三島由紀夫という作家は丁寧に、瑞々しく描いていて、さすが、後世に語り継がれる名作を描くだけあるな、と思いました。

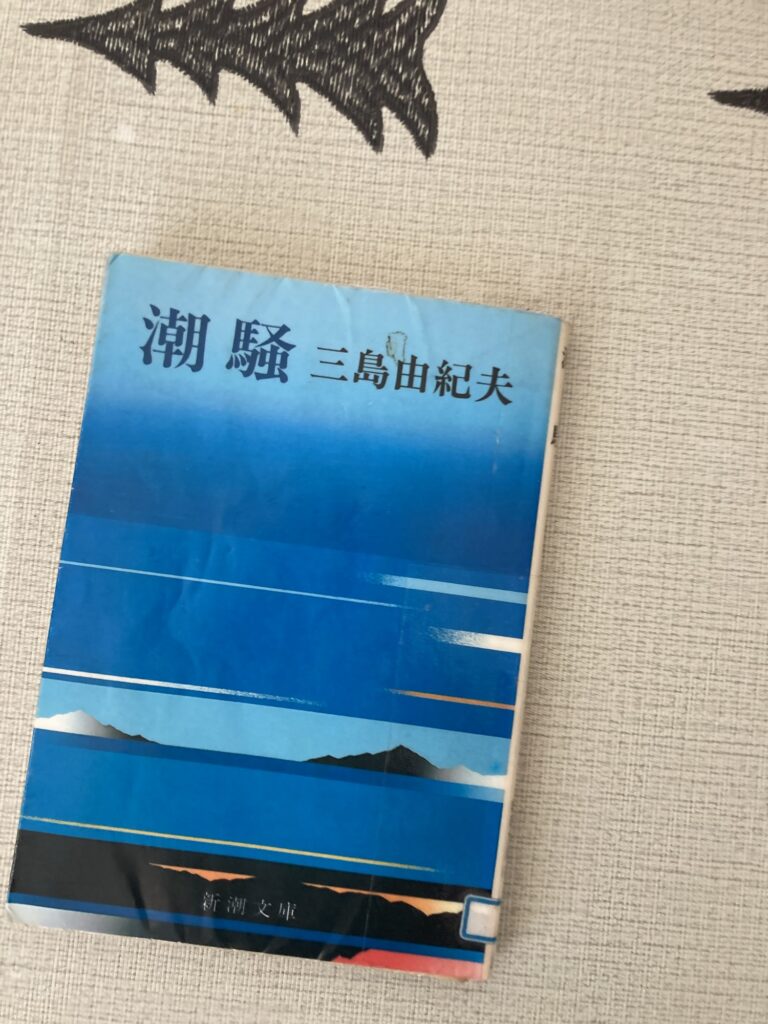

三島由紀夫の作品は、これが初めてでした。当時の時代背景とか何も知らず、これが彼の前期なのか後期なのかみたいなもの、というのも知らないままに、ネットでオススメに入っていたからという理由で借りたのですが、読んで良かったー!という読後感がありました。

ストーリーの展開が、この先どうなっていくの?!というエンタメ感はありつつも、海の美しさ、十代の若者たちが胸に抱く思惑など、少ない文量ながらも丁寧に描かれているなと感じました。

新治は急いていた。千代子はそれを知っていたから、彼よりももっと急いた。言葉は出ず、あの告白はまして出なかった。新治が自分の目の前に一秒でも永く居てくれるようにと祈りながら、彼女は目をつぶった。すると彼の寛恕をねがった気持ちが、実は彼のやさしさに触れたいと思う久しい希望の、仮面をかぶったものにすぎないことが分かるのだった。

三島由紀夫 潮騒 第79刷 P99

これは、千代子が新治に恋い焦がれる状況で、新治と別の女性との恋仲を打ち砕くようなことをしてしまった後に、新治のもとへ訪れ、そのことを寛恕してもらいたい(もういいよ、みたいな許しを得たい)つもりで訪れたわけです。しかし新治は仕事に入っていて忙しくて、十分に千代子のことをかまっていられない状況で、だけど千代子としては大好きな新治を眼の前にしているから、その中でのドキドキ感とか、そういういろんな思いが込められているな、と思いました。

結局新治はこの後、千代子に優しい言葉をかけて、この場面は終わるのですが、新治の優しさとか、言葉少なで語る男らしさ、個性みたいなのが前面に出てくるような、素晴らしい場面でした。

そうだ、三島由紀夫の凄さとして、場面の臨場感の勢いがすごいと思いました。物語は島での生活と、船上での生活(というか仕事)、大きく2つの場面で描かれるのですが、穏やかで美しい、島の自然や、その島で暮らす人々の生き生きとしたやり取り、一方、嵐の中、荒れ狂う波を進む船の状況など、文章でその風景を描くには実際に見に行かないと描けないのではないかと思うのですが、三島由紀夫はまるでそこにいたかのように、具体的な描写で文章が描かれていて、はー!すごい!と思ってしまいました。

そして、経験とともに成長していく若者の心情もまた、具体的で分かりやすい平易な言葉を用いて描かれていて、とはいえ現代風に言うとエモさも十分に含まれていて、あぁ、私の才能では私が抱いた思いを正確に書き綴ることが出来ない、、悔しい。

夕方沖を走る白い貨物船の影が、ずっと以前に見たときとは別種のものであったが、また新たな感動を新治に与えた。

「俺はあの船を知っている。船の生活も、その艱難も、みんな知っているんだ」

と新治は思った。少なくともその白い船は、未知の影を失った。しかし未知よりももっと心をそそるものが、晩夏の夕方、永く煙を引いて遠ざかる白い貨物船の形にはあった。

〜

かつては遠くに眺めたあの「未知」に、たしかに一度、新治はその堅固な掌で触ったのである。彼は沖の白い船に自分は触ることもできると感じた。

三島由紀夫 潮騒 第79刷 P141

新治が一度、遠くの海に仕事で連れてってもらい、島の外を見た後に感じるシーンです。十代の青年が、経験を経て一回り大きくなったことを実感したところを精緻に描いていて、こんな書き方ができる三島由紀夫はカッコいいですね。それは自分がかつて同じように、自分が経験によって成長したことを実感するシーンがあり、それと新治の成長を重ね合わせたのかもしれません。

もっと私に文才があれば、、、くっそ。。

★4つにしたのは、これからもっと三島由紀夫を読んでいこうと思っていて、その基準にしたかったからです。これを5にしてしまうと、後に辛くなってしまうことがあるかもな、という自分の浅ましい気持ちが発端になっています。